4月新入生・転入生

定員30名 出願受付中

サイル学院とは?

自宅から徒歩0分!

全国から転入学できるオンラインの学校

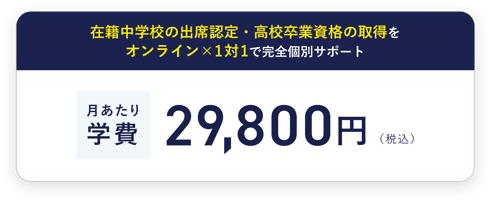

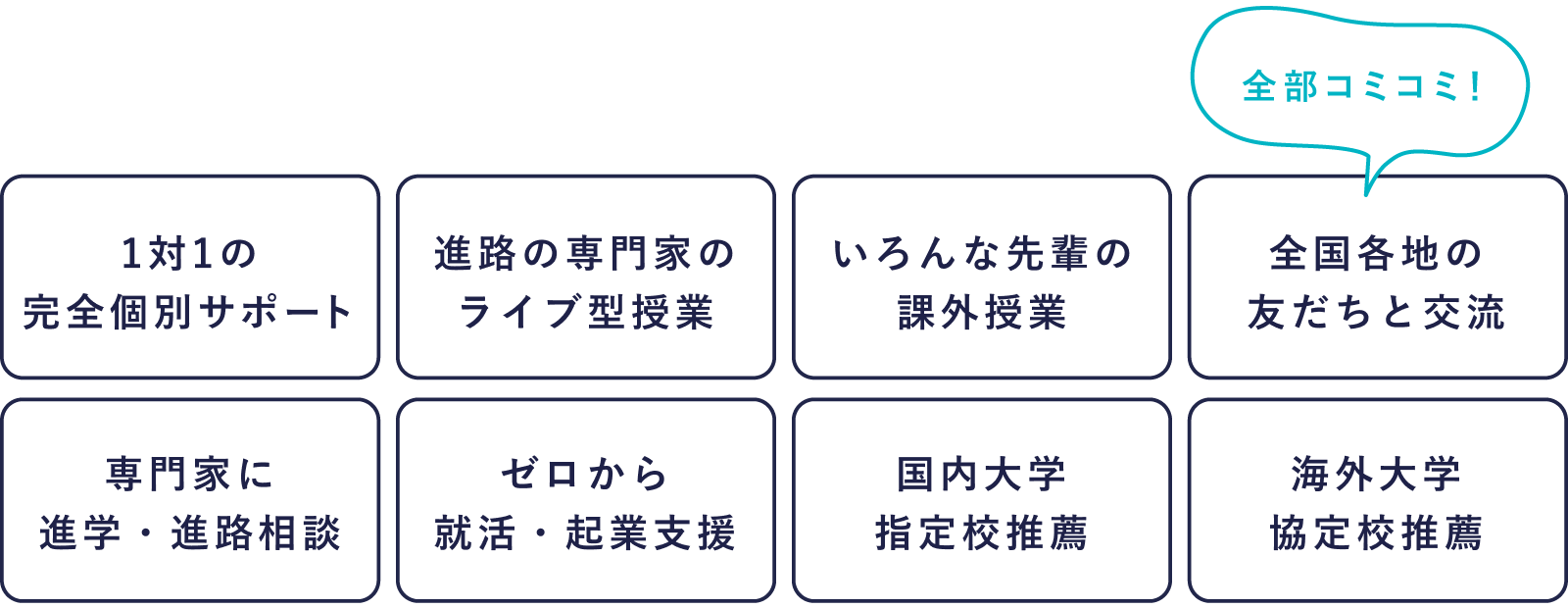

在籍中学校の出席認定や

高校卒業に向けた個別サポートから

進学・就職・起業の進路サポートまで

自宅からオンラインで受けられます。

4月新入生・転入生

定員30名 出願受付中

生徒・保護者の声

# 神奈川県在住 # 中高一貫から転校

「サイルは先生がすごく話しやすい。

授業が楽しくて、メンタルヘルスが半端じゃないほど良いです!」

# 静岡県在住 # 公立高校から転校

「人間関係で感じていたストレスからも解放されたので、

気持ちが楽になりました!」

# 新入生のお母様

「サイルに入学してからは中学の頃とは違い、

学校のことを自分から話してくれるようになりました。」

# 転校生のお母様

「自ら学ぶ力が育つ、自分の興味のあることを勉強できる環境がある、

とても良い学校なので、もっと(サイル学院の)知名度が上がると嬉しいなと思います。」

4月新入生・転入生

定員30名 出願受付中